Réactions, enquêtes, déclarations...

Toutes les news c'est ici Contact

Abonner un(e) ami(e) Vous abonner Qui sommes nous ? |

29.06.2024 - N° 1.675 Abstention : est-il rationnel de voter ? Par François Facchini François Facchini est Professeur Agrégé des Universités en Sciences Economiques. Il est en poste à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et responsable du Programme Politiques Publiques du Centre d’Economie de la Sorbonne (CES).  L’absence

de clivage idéologique favorise l’abstention notamment des électeurs

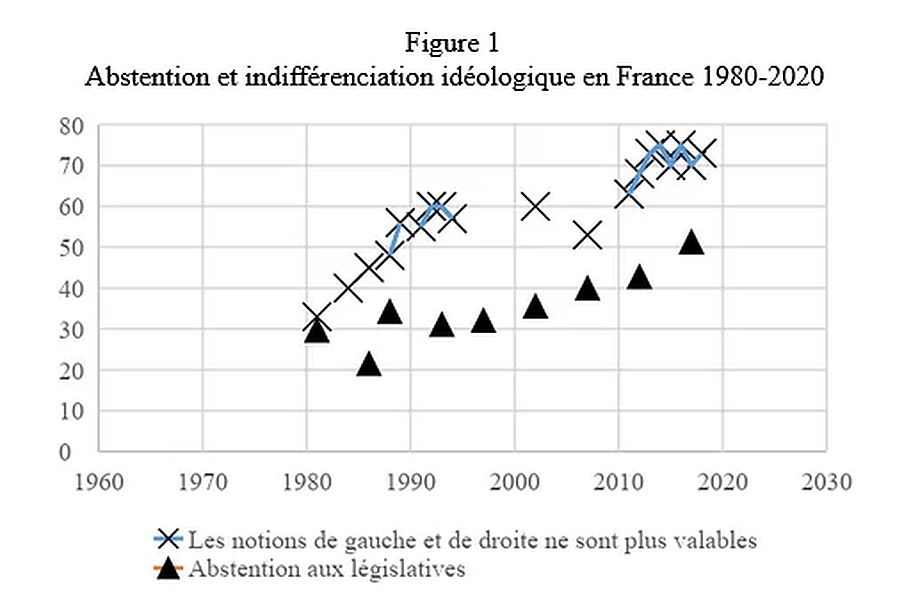

disposant du capital humain et politique le plus faible. L'abstention est un phénomène complexe qui touche toutes les démocraties des pays développés et la démocratie française en particulier. Elle est devenue l’un des symboles de la crise que les démocraties traversent au XXIe siècle. La sociologie électorale privilégie l’approche inductive et fait régulièrement le point sur l’évolution du profil des abstentionnistes. L’économie politique préfère l’approche déductive et l’hypothèse de rationalité. Elle pose une question simple : est-il rationnel de voter ? Cet article souhaite montrer comment l’économie du vote peut renouveler les débats autour du fort taux d’abstention constaté lors des élections régionales. Un individu rationnel ne devrait pas voter À la question « est-il rationnel de voter », la réponse est Non, car la probabilité pour que le bulletin de vote de chaque électeur soit décisif est quasiment nulle. Dans ces conditions, un individu rationnel devrait ne pas voter. L’économie du vote renverse le problème. Il ne s’agit plus de se demander pourquoi les électeurs n’utilisent pas leur pouvoir électoral, mais de savoir pourquoi ils participent aux élections alors que la probabilité pour eux d’être décisifs est quasiment nulle. L’une des premières réponses données à cette question est l’existence d’un biais de perception. Les électeurs participent aux élections parce qu’ils surestiment la probabilité d’être décisif. Ce biais d’évaluation peut s’expliquer par l’incertitude. L’électeur ne sait pas si les autres vont aller voter. S’il pense qu’il sera seul à le faire, il va voter car il sera objectivement en position de décideur. L’abstention est pour cette raison plus forte chez les sujets ayant pris conscience que leur bulletin n’avait aucune chance d’être décisif que chez les autres. Une vieille démocratie favorise l’apprentissage et une telle prise de conscience. L’abstention est aussi d’autant plus forte que le coût du vote est grand. Il y a un coût en temps (déplacement), qui est plus ou moins fixe, et un coût en information. Tout ce qui augmente les coûts de l’information politique favorise l’abstention. Pour bien voter et sélectionner le bon candidat il faut être informé. Cela explique pourquoi les électeurs les moins insérés socialement et au capital humain le plus faible sont aussi ceux qui participent le moins aux élections. Plus les coûts d’information sur la compétence des présidents de région sont importants, moins les électeurs votent. Lorsque les campagnes électorales sont plus courtes, l’information gratuite qu’elles livrent est diffusée en moins grande quantité. Ce qui augmente le coût du vote et finalement l’abstention. Ce fût le cas pour les élections régionales. Lorsque l’idéologie ne peut plus être utilisée pour réduire les coûts de compréhension des débats électoraux, le coût du vote augmente et l’abstention aussi. Ce qui explique l’échec du Rassemblement national et la faible participation de son électorat. Ce qu’il faut comprendre ici est que l’idéologie politique est ce que certains spécialistes de science politique appellent un raccourci cognitif (shortcuts), un raccourci pour comprendre les débats politiques et les choix de politique publique. Elle est un moyen d’anticiper les décisions du gouvernement et de les comprendre. Le clivage droite/gauche est ici pensé comme un signal. À chaque idéologie correspond un type de politique. La droite luttera contre l’inflation, la gauche contre le chômage. La droite sera le parti de l’ordre et de la protection des propriétaires, alors que la gauche sera le parti du progrès social et de la socialisation des ressources. L’idéologie et ses clivages simplificateurs doivent ainsi être pensés comme des moyens de réduire les coûts de la communication politique, de baisser les coûts de coalition, c’est-à-dire créer les conditions de la création des partis politiques et de limiter les problèmes d’agence. Si on s’en tient à l’effet de l’idéologie politique sur les coûts de communication, il faut faire remarquer que la droite et la gauche utilisent un vocabulaire particulier qui permet aux électeurs de savoir à moindre coût quel est le positionnement du candidat et quel est son programme. Les mots en politique sont connotés idéologiquement afin de réduire les coûts de communication entre les candidats et les citoyens. Le discours politique repose ainsi sur des mots idéologiquement marqueurs (nationalisme, libéralisme, socialisme, communisme, gaullisme, etc.) qui facilitent le placement sur l’échiquier politique et jouent le rôle de la monnaie sur le marché. Chaque parti s’approprie des mots. À chaque mot correspond une marque ou un parti. À chaque marque correspond une association mentale. Le parti politique est en ce sens un label qui sert de raccourci pour les électeurs. Si l’électeur ne sait pas qui sont les candidats, il vote pour le parti, une marque. L’électeur cherche à confirmer cette association par la parole d’experts ou quelques informations supplémentaires. L’idéologie est donc particulièrement pertinente dans un contexte de fragmentation et de volatilité des partis politiques, car les étiquettes fournissent des moyens pour les électeurs de s’ajuster de manière pertinente aux évolutions des choix sociaux. La démocratie devient alors une procédure où les discours des agents sont structurés et répartis selon leur idéologie. Dans un monde où la gauche et la droite sont différenciées, identifiables sans un lourd investissement en information, l’idéologie est le meilleur moyen de réduire les coûts du vote et finalement de favoriser la participation électorale. En revanche, l’absence de clivage idéologique distord ce signal et augmente le coût de la formation de ses choix politiques (Facchini et Jaeck 2019). Elle favorise l’abstention notamment des électeurs disposant du capital humain et politique le plus faible. L’indifférenciation idéologique est, en effet, moins dommageable pour les électeurs à haut capital humain que pour les autres. L’abstention se développe alors par le bas. Le processus d’indifférenciation idéologique s’auto-entretient, car les électeurs qui s’expriment sont les plus compétents et n’ont pas besoin du signal idéologique. Progressivement, les électeurs les moins compétents sont évincés du débat politique car ils ne le comprennent plus. Ils s’abstiennent parce qu’ils ne savent plus quelle décision prendre. Les coûts de formation des préférences politiques augmentent dans un monde d’indifférenciation idéologique et favorise ainsi l’abstention. La figure ci-dessous montre la concomitance des deux phénomènes : l’indifférenciation d’un côté et l’abstention de l’autre.  L’abstention aux élections régionales peut être interprétée comme la conséquence de cette évolution. Elle est renforcée au niveau régional car l’information nécessaire pour différencier les programmes et les bilans des présidents de région est coûteuse à obtenir. Ce qui explique que les électeurs les plus radicaux soient les seuls à percevoir un enjeu, plus idéologique que programmatique. Ce rôle bien documenté de l’idéologie dans la compréhension de la décision électorale, est enfin un moyen d’aborder l’échec aux élections régionales du Rassemblement national. Le succès du RN est en partie lié à sa capacité à faire voter des électeurs à faible compétence politique et à bas capital humain. Tout ce qui limite les clivages politiques et complexifie les enjeux politiques nuit à la capacité de ce parti à rassembler son électorat. La stratégie dite de dédiabolisation du RN a de plus favorisé la confusion et le désintérêt des électeurs les moins compétents. Si on ajoute à ce fait de dimension nationale, la difficulté de créer des clivages forts pour une élection régionale où les débats sont de nature plus technique que politique et les différences entre les programmes très tenues, on comprend l’échec du RN dans un contexte politique favorable à la confusion idéologique. Le contexte est favorable à la confusion, car le parti du président de la République et le président Macron cherchent à construire leurs identités politiques sur la déconstruction des anciens repères. Le dernier discours du président Macron était probablement un modèle du genre puisqu’il utilisait aussi les mots de la droite, comme travail et mérite, que les mots de la gauche comme justice et égalité. Une telle stratégie peut décourager les électeurs les moins qualifiés et fidéliser les électeurs à forte compétence politique. Elle

conduit à anticiper des victoires électorales construites à dessein sur

l’éviction cognitive de tous les électeurs ayant besoin de forts

clivages pour réduire leurs coûts de la participation aux élections.

______________

| ||||

| Qui

sommes-nous ? Nous écoutons, nous lisons, nous regardons... C'est parfois un peu ardu, et les news peuvent demander de l'attention. Mais elle sont souvent remarquables ! Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion et nourrir celle-ci. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs, et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation. Bien sûr, vos commentaires sont très attendus. |