Réactions, enquêtes, déclarations...

Toutes les news c'est ici Contact

Abonner un(e) ami(e) Vous abonner Qui sommes nous ? |

25.11.2021 - N° 769 L’immigration, un levier de croissance et d’innovation mal activé en France Par Francesco Lissoni et Ernest Miguélez Francesco Lissoni est professeur d'économie au GREThA - Université de Bordeaux (France) et affilié de longue date à l'ICRIOS, Université Bocconi (Milan, Italie). Ses principaux intérêts de recherche portent sur la création et la diffusion des connaissances. Les activités passées plus ou moins récentes concernent l'adoption de l'innovation, la géographie des flux de connaissances, les migrations hautement qualifiées, ainsi que le rôle de la propriété intellectuelle dans la science académique et l'économie de la science elle-même Ernest Miguélez Chargé de recherche CNRS, Université de Bordeaux. Thèmes de recherche : géographie économique, économie de l'innovation, migrations et propriété intellectuelle  Quel état des lieux sur l’immigration en

France et dans l’OCDE ?

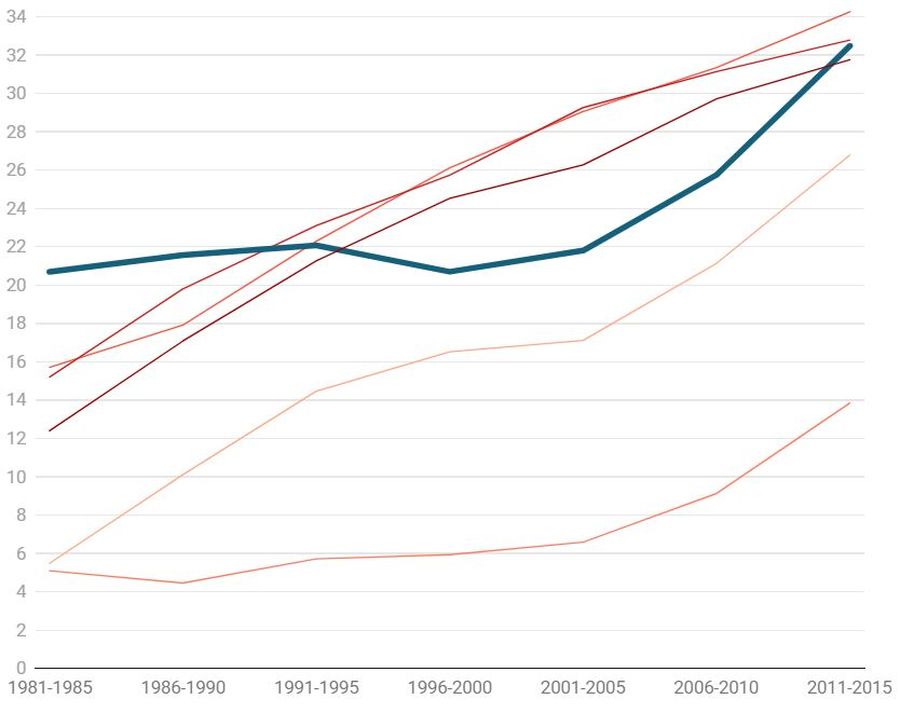

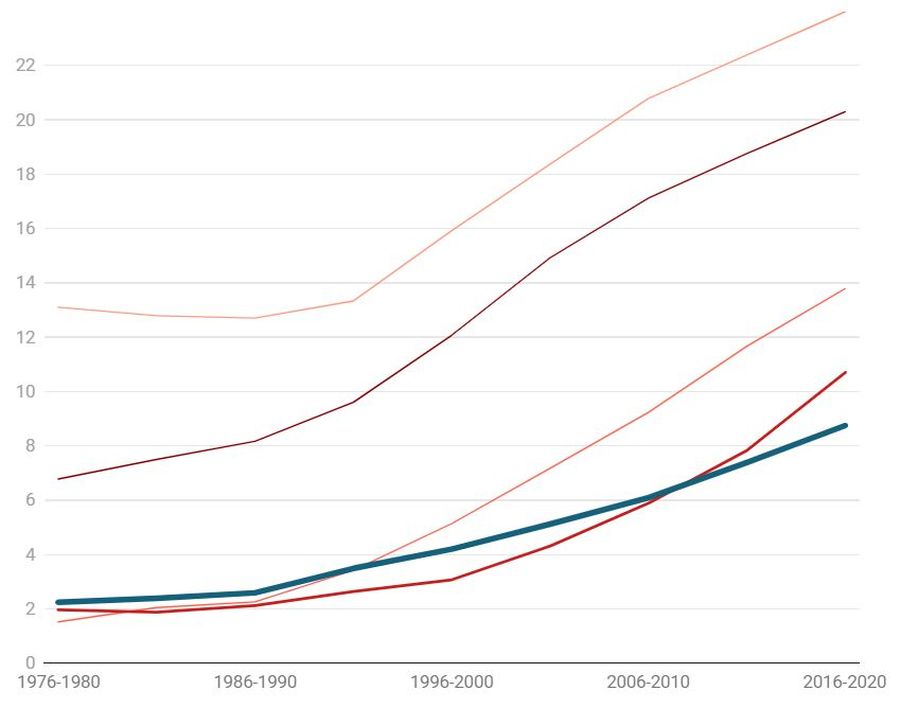

Retour sur les tendances en la matière. Plaider pour plus d’immigration n’est certainement pas à la mode en France. Pourtant, c’est ce que fait un groupe d’économistes, auquel nous avons participé, dans une toute récente note du Conseil d’analyse économique (CAE), organisme placé auprès du premier ministre et ayant pour mission « d’éclairer, par la confrontation des points de vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière économique ». À la suite d’un travail collaboratif incluant d’autres économistes, engagé depuis septembre 2020, la note conclut que l’immigration en France est moins qualifiée, moins diversifiée et moins nombreuse que celle d’autres pays développés. Les auteurs reviennent ainsi sur le contraste entre un débat public dominé par les questions identitaires et sécuritaires, et un consensus scientifique de plus en plus solide sur les effets économiques positifs de l’immigration, surtout ceux sur la croissance économique à long terme. Parmi ces effets, ceux qui passent par les liens entre immigration et innovation font l’objet d’un focus accompagnant la note, qui résume les résultats des études internationales les plus récentes et fait le point sur la France (d’autres focus approfondissent le rapport entre migration et finances publiques ou le marché de travail, ainsi que l’impact économique de l’accueil des réfugiés). Paradoxe français Comment l’immigration peut-elle soutenir l’innovation des pays d’accueil ? L’évidence empirique met en évidence trois mécanismes. Le premier est celui du transfert des connaissances, qui a fait l’objet de nombreuses études historiques : depuis toujours, les mouvements migratoires des scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs plus ou moins affirmés ont joué un rôle clé dans la diffusion des savoirs techniques, permettant aux pays d’accueil soit de rattraper leur retard par rapport aux pays d’origine soit de garder leur leadership en profitant de toutes opportunités d’innovation. Deuxièmement, les jeunes migrants hautement qualifiés – surtout dans les domaines STEM (science, technology, engineering and mathematics) – complètent l’offre de travail des natifs, qui souvent ne suffit pas à satisfaire la demande des secteurs à plus haute intensité en recherche et développement (R&D). Parmi ces migrants, on retrouve en effet en grande partie les étudiants étrangers, qui à la fois soutiennent le système de formation supérieure du pays d’accueil (surtout dans les disciplines STEM) et peuvent en intégrer le marché du travail. Enfin, la migration constitue une source de diversité au sein des équipes de R&D, ainsi que des entreprises et dans les grands centres urbains, ce que plusieurs études associent à une plus grande créativité et à plus d’innovation. Dans ce champ, la mobilité internationale interne aux entreprises multinationales joue un rôle aussi remarquable que celle caractérisant les réseaux scientifiques globaux. Quel profit tire la France de cette mobilité internationale des talents ? À première vue, l’Hexagone est très bien placé, étant, selon les données de l’OCDE, parmi les premiers cinq pays de destinations des étudiants internationaux, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, et au coude-à-coude avec l’Allemagne. Le même constat vaut pour les scientifiques, surtout dans le domaine académique : nos évaluations, sur la base des données ORCID, suggèrent que le poids des immigrés sur le total des auteurs scientifiques (STEM et non-STEM) est presque le même en France qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni ; et qu’il ne cesse de s’accroître, malgré des infléchissements avant l’année 2000 (figure 1). Figure 1 - Auteurs scientifiques présumés immigrés Évolutions en % par pays entre 1981 et 2015.  Toutefois, quand on passe aux indicateurs plus proches de l’innovation, le panorama s’assombrit. En figure 2, on voit que le poids des inventeurs étrangers dans les brevets internationaux déposés par les entreprises et d’autres organisations françaises reste beaucoup plus limité qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada. Sur cet indicateur, la France vient en outre de se faire dépasser par l’Allemagne. Figure 2 - Inventeurs de brevets présumés immigrés Évolutions en % par pays entre 1979 et 2020  Le constat est le même en ce qui concerne les dépôts de brevet par les universités, ce qui suggère que la présence internationale parmi les étudiants et les scientifiques actifs sur le sol français ne se traduit pas par une contribution à l’innovation comparable à celle d’autres pays. D’où vient ce paradoxe ? « Système à points » canadien La note et le focus du CAE mettent en avant différentes explications complémentaires. Parmi elles, on retrouve notamment la plus faible orientation STEM des étudiants étrangers en France en raison d’une politique d’attraction qui vise plutôt à renforcer la francophonie que la compétitivité. En outre, un manque de coordination entre politiques universitaire et migratoire complique l’accès au marché du travail des étrangers diplômés en France. À ce propos, les enquêtes menées par le groupe de travail sur l’enseignement supérieur du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) indiquent que, au cours des 20 dernières années, la part des doctorants étrangers en France est passée de 27 % à 42 %, mais aussi que près de 40 % des diplômés étrangers rentrent chez eux après l’obtention de leur diplôme. À partir de ce constat, la note du CAE formule plusieurs recommandations pour la réforme des politiques migratoires en France, dont la plupart visent explicitement à renforcer l’immigration hautement qualifiée et à y mettre au centre le système d’éducation supérieure. Parmi elles, la note propose d’intensifier la concession des « passeports talent », tout en ciblant certains pays qui ont un excédent de jeunes diplômés et restent peu représentés parmi les pays d’origine des immigrants en France. La note suggère également d’augmenter l’attractivité de l’enseignement supérieur français aux yeux des étudiants étrangers. De même, il s’agit de faciliter la transition études-emploi en étendant l’octroi d’un titre de séjour à l’issue des études, notamment des très qualifiés, sans y adjoindre comme actuellement des critères de salaire minimum, ou d’adéquation du travail aux qualifications. Enfin, la note prône l’introduction en France d’un « système à points » inspiré au modèle canadien, qui donne plus de poids au capital humain des candidats à l’immigration et de leur conjointe ou conjoint. Ce système s’appuie sur des indicateurs mesurés par le niveau d’études, l’expérience et les compétences linguistiques), en plus des critères habituels comme les liens personnels et familiaux, ou encore une offre d’embauche. Il ne s’agit pas de remplacer les migrants actuels avec des autres. Cela n’arrangerait rien, car le volume de l’immigration en France est déjà faible (292 000 entrants en 2019, soit 0,41 % de sa population, là où la moyenne européenne et des pays de l’OCDE est de 0,85 % ; avec un stock de résidants à l’étranger vieillissant qui ne dépasse pas 13 %, contre 13,6 % aux États-Unis, 13,7 % au Royaume-Uni et 16,1 % en l’Allemagne). Il s’agit plutôt d’en enrichir la

composition par pays et qualifications, à partir du constat que

l’immigration, loin d’être un fardeau socio-économique, constitue une

source puissante d’innovation et de croissance.

______________

|

||||

| Qui

sommes-nous ? Nous écoutons, nous lisons, nous regardons... C'est parfois un peu ardu, et les news peuvent demander de l'attention. Mais elle sont souvent remarquables ! Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion et nourrir celle-ci. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs, et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation. Bien sûr, vos commentaires sont très attendus. |