Réactions, enquêtes, déclarations...

Toutes les news c'est ici Contact

Abonner un(e) ami(e) Vous abonner Qui sommes nous ? |

03.11.2021 - N° 748

Jeunesse, l’enjeu reste le capital humain, pas le revenu universel

Par Nicolas Marques Nicolas Marques est directeur général de l’Institut économique Molinari. Docteur en économie, il a enseigné l’économie à Aix-en-Provence avant de rejoindre un grand groupe bancaire français pour y développer l’offre d’épargne salariale et retraite durant 17 années.  La jeunesse a besoin de prendre sa place

dans la société grace à

des réformes de l’apprentissage au lieu d’un revenu universel. Le revenu universel est un serpent

de mer. Le concept vise à distribuer un revenu de base à tous les

individus, sans conditions de ressources ou d’activité. Inspiré par

Charles Fourrier (1848) et John

Stuart Mill (1849), l’idée a suscité l’intérêt de générations de

penseurs de tous bords avec le philosophe Philippe Van Parijs ou

d’économistes aussi divers que James Meade (Nobel 1977) ou Milton

Friedman (Nobel 1976). Friedman défendait cette idée sous la forme

d’un impôt négatif se substituant aux aides sociales existantes.

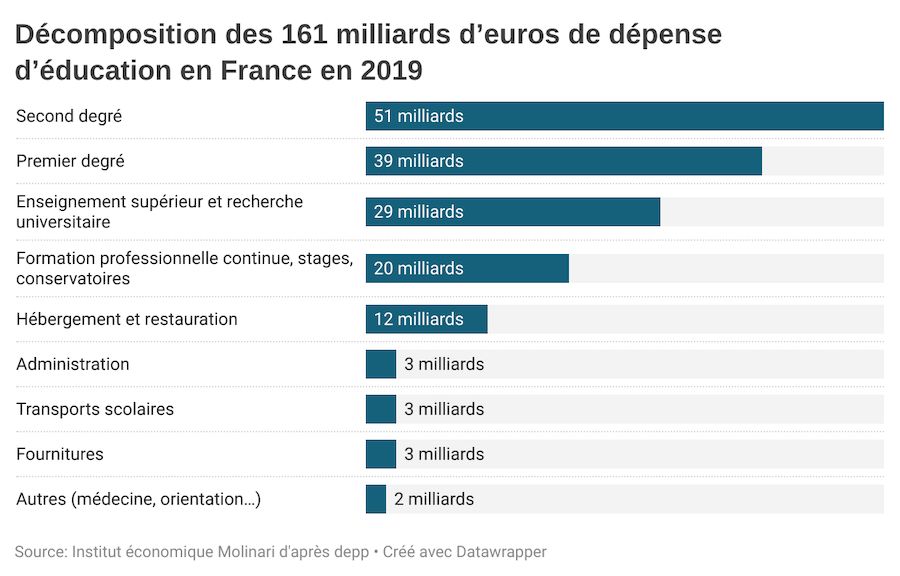

LE RÊVE D’UN REVENU UNIVERSEL REMPLAÇANT LES AIDES SOCIALES En France, on retrouve une diversité de soutiens à cette idée. Elle a été portée par des personnalités de gauche, tels Benoît Hamon lors de la campagne de 2017. Elle a aussi été défendue par des conservateurs (Dominique de Villepin)pour des raisons différentes, des défenseurs de la doctrine sociale de l’Église (Christine Boutin) ou plus proche de nous, par certains libéraux, Gaspard Koenig. À ce stade, l’idée ne s’est pas imposée, comme l’illustre l’échec de la campagne de Benoît Hamon en 2017. Si ce revenu était vraiment universel, il concernerait tous les individus, ce qui heurte ceux considérant que l’argent public doit être réservé aux moins bien lotis. Pour éviter cet écueil, Milton Friedman défendait d’ailleurs la mise en place d’un revenu universel sous la forme d’un impôt négatif, couplé avec un impôt sur le revenu à taux unique (flat tax), qui remplacerait les aides sociales. Mais la mise en place d’un revenu se substituant aux aides sur critères sociaux est loin de faire l’unanimité. Et même s’il était possible de dégager un consensus pour faire table rase des aides sociales existantes en les remplaçant par un revenu universel, il est à craindre qu’au fil du temps des aides sociales spécifiques réapparaissent. En dépit de l’enthousiasme qu’il suscite chez certains, le revenu universel ne s’est pas imposé en France. Ses promoteurs ne désarment pas et essayent de marquer des points en ciblant la jeunesse, en partant du principe qu’elle est défavorisée. Selon l’Insee, 49 % des personnes considérées comme pauvres ont moins de 29 ans. De nombreuses voix considèrent que l’impossibilité de bénéficier du RSA avant 25 ans (sauf parents isolés ou situation de travail) constitue une lacune, en passant sous silence que c’est un choix du législateur, considérant qu’en deçà de 25 ans, c’est aux familles d’aider leurs enfants, selon une logique de subsidiarité. D’où la multiplication de propositions. En mars dernier, le Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté suggérait d’expérimenter une aide monétaire pour les jeunes. Indépendante de leur occupation (étude, emploi ou recherche d’emploi), cette aide ciblerait les 18-24 ans les plus démunis. Ce comité présidé par Louis Schweitzer proposait d’observer les effets de ce dispositif, avant de statuer sur sa pérennisation. ASSISTER LA JEUNESSE OU LUI DONNER LES MOYENS DE JOUER UN VRAI RÔLE ? Cette piste est problématique pour trois raisons : Elle mettrait sur un pied d’égalité les étudiants ayant peu de moyens, les jeunes ayant un emploi peu rémunérateur et les sans-emplois. Le risque existe que la montée en puissance de ce dispositif soit financée par des économies sur les bourses, qui ont l’avantage de financer un investissement éducatif. Elle pourrait encourager le travail au noir ou dissuader la recherche d’emploi, ce qui serait contre-productif. D’où la proposition, censée rassurer, d’expérimenter ce dispositif, avant de statuer sur sa pérennisation. Pour autant, dans le cadre d’une expérimentation nationale, les probabilités de retour en arrière sont extrêmement faibles. Probablement conscient de ces risques, Emmanuel Macron semble poursuivre un objectif plus restreint. Il a proposé mi-juillet de mettre en place un Revenu d’engagement pour les jeunes (REJ) sans emploi ou sans formation. Plus de 500 euros mensuels seraient distribués en échange d’un engagement des bénéficiaires conditionnant le versement de l’aide. Cette aide remplacerait le Programme d’accompagnement à l’emploi et l’autonomie (PACEA) suivant 460 000 jeunes et la Garantie jeune, permettant à 110 000 jeunes de bénéficier d’une allocation équivalente au RSA (497,5 euros au maximum). Supposée être plus mesurée, cette démarche illustre néanmoins un renoncement sociétal. Il est anormal qu’une part significative des jeunes non scolarisés ne trouve pas d’emploi alors que la France investit massivement pour sa jeunesse, avec 161 milliards d’euros de dépenses éducatives en 2019 (6,6 % du PIB). Si l’adéquation entre formations et emplois n’est pas bonne, il faut la corriger de façon structurelle.  Les jeunes ont besoin de prendre leur place dans la société avec une activité leur permettant de contribuer à son développement. Aussi pour lutter contre les difficultés d’insertions, la priorité politique devrait être la réhabilitation des filières techniques et de l’apprentissage, à l’opposé du développement d’aides générant des phénomènes de trappe à inactivité. Le vrai revenu universel, c’est un système éducatif adapté aux enjeux, permettant à chacun de trouver sa voie et de développer son capital humain, conformément au concept théorisé en 1964 par Gary Becker1. Cet enjeu devrait être prioritaire et mobiliser toutes les énergies. Dans un travail récent pour l’Institut économique Molinari, Pierre Bentata montrait que la France est 21ème sur 27 en Europe en matière d’adéquation de l’éducation et des besoins. Le taux d’adéquation entre la formation et le marché de l’emploi est médiocre (75 %) et le taux de jeunes ni scolarisé, ni employé, ni en formation est significatif (13 %). Si elle se rapprochait du trio des pays les plus efficaces dans l’adéquation avec les besoins, la France devrait pouvoir économiser jusqu’à 43 milliards d’euros par an sur sa dépense d’éducation.

______________

|

||||

| Qui

sommes-nous ? Nous écoutons, nous lisons, nous regardons... C'est parfois un peu ardu, et les news peuvent demander de l'attention. Mais elle sont souvent remarquables ! Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion et nourrir celle-ci. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs, et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation. Bien sûr, vos commentaires sont très attendus. |