Réactions, enquêtes, déclarations...

Toutes les news c'est ici Contact

Abonner un(e) ami(e) Vous abonner Qui sommes nous ? |

19.09.2021 - N° 704

Temps de travail : une baisse inégale

Par Romain Delisle L’IREF (Institut de Recherches économiques et Fiscales) est un « think tank » européen fondé en 2002 dans le but de développer la recherche indépendante sur des sujets économiques et fiscaux.  La baisse du temps travail n’a pas été équitable,

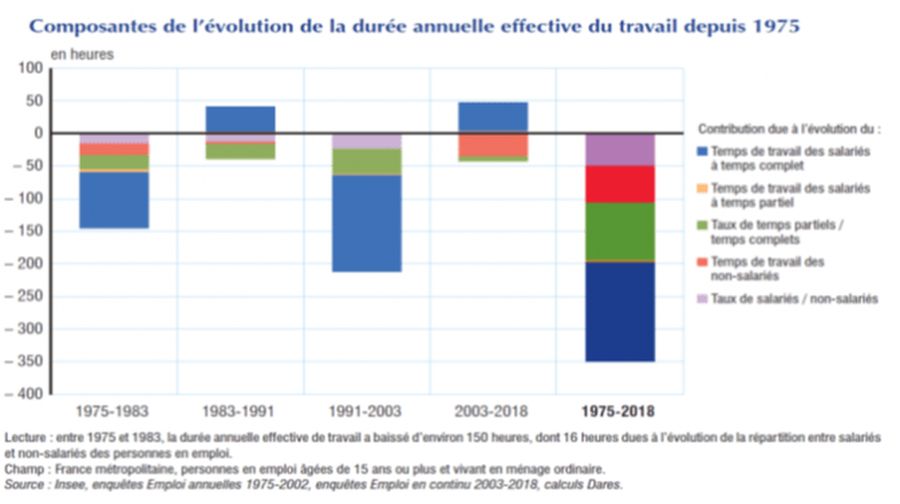

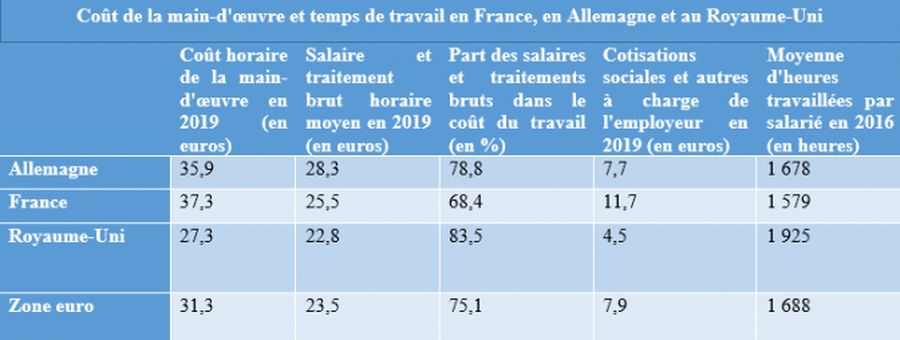

et les non-salariés continuent de travailler bien plus que les autres alors qu’ils bénéficient de moins d’avantages. L’explication de cette diminution est multifactorielle : généralisation du salariat, montée du travail à temps partiel, baisse de la durée légale à 39 puis 35 heures. LES COMPOSANTES DE LA BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL Entre 1991 et 2003, 70 % de la baisse du temps de travail est due à celle des salariés à temps complet, le taux de salariat, le recours au temps partiel et les évolutions du temps de travail des autres catégories d’actifs expliquant le reste, comme l’illustre le graphique suivant (1) :  Durant les années 1970, à la suite d’importants gains de productivité du travail, le recours aux heures supplémentaires se réduit. Malgré le passage aux 39 heures en 1982, cette tendance se poursuit. Entre 2000 et 2003, au moment de la mise en place des 35 heures, la diminution du temps de travail observée, de 125 heures annuelles en moyenne, est entièrement due à l’activité moindre des salariés à temps complet. Le salariat s’est imposé depuis l’après-guerre, atteignant 90 % de toutes les formes de travail au début des années 2000. La durée de travail des salariés étant en moyenne inférieure de 25 à 35% à celle des non-salariés, le temps de travail global s’est infléchi. Cette expansion du salariat a contribué pour 14 % (- 50 heures) à la baisse du temps de travail entre 1975 et 2018 et pour 20 % entre 1975 et 1991 2. Le temps de travail des non-salariés a lui aussi baissé (de 17 % entre 1975 et 2018), même si celui-ci reste largement supérieur à celui des salariés (2080 heures annuelles en moyenne contre 1609). UNE DIMINUTION INÉGALE SELON LES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS En 1975, seuls 6,6 % des salariés occupaient un poste à temps partiel, contre près de trois fois plus (18,9 % soit 4,4 millions d’individus) en 2018, ce qui explique 28 % de la diminution du temps de travail, la proportion de salariés à temps partiel progressant de manière particulièrement forte entre 1975 et 1999 (+ 11 points). Notons que quatre emplois à temps partiel sur cinq sont occupés par des femmes, essentiellement pour des motifs personnels comme la garde d’un enfant (48 %) ou l’envie de disposer de temps libre (20 %). Les cadres travaillent en moyenne plus que les autres catégories de salariés (1850 heures par an contre 1650 pour les autres catégories de salariés) et leur temps de travail a bien moins baissé que celui des autres depuis 1975 (- 75 heures contre – 250 heures pour l’ensemble des salariés à temps complet). Sur une semaine de référence, entre 1982 et 1999, seuls 18 % des cadres travaillaient effectivement 39 heures, contre 43 % pour l’ensemble des salariés à temps complet. En 2018, ils n’étaient que 9 % à travailler 35 heures, contre 28 % pour l’ensemble des salariés à temps complet ; en outre, 40 % des cadres, contre 5 % des non-cadres, bénéficiaient du régime du forfait jour. Les cadres au forfait jour effectuaient, en 2018, une moyenne de 1950 heures de travail par an contre 1760 pour les cadres à temps complet au régime horaire 3. LE MODÈLE FRANÇAIS EST-IL SOUTENABLE ? Si la durée moyenne hebdomadaire du salarié français (36,3 heures) peut sembler comparable à celle de son voisin d’outre-Rhin (34,8 heures) et d’outre-Manche (36,4 heures), un examen plus détaillé révèle des disparités notables. Si l’on ne considère que les temps complets, la durée moyenne se monte à 39,1 heures en France, 40,4 heures en Allemagne et 42,2 heures au Royaume-Uni. La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire est en effet plus importante au Royaume-Uni (37,4 heures) et en Allemagne (37,7 heures), qu’en France (35,6 heures) 4. Comme exposé par le tableau suivant 5, les Français coûtent plus cher que leurs homologues allemands et anglais (37,3 euros de l’heure, contre 35,9 et 27,3 euros de l’heure) mais sont moins payés que les Allemands. En cause, une durée de travail moindre et le poids exorbitant des charges sociales supportées par l’employeur (11,7 euros de l’heure, contre 7,7 en Allemagne). Le deuxième enseignement à tirer est que, si la compétitivité structurelle est forte, comme l’industrie allemande sait le prouver, le coût du travail peut se renchérir sans douleur.  La baisse du temps travail n’a pas été équitable pour toutes les catégories de travailleurs, les cadres en ont moins profité que les autres, le recours au temps partiel s’est accru et les non-salariés continuent de travailler bien plus que les autres alors qu’ils bénéficient de moins d’avantages. Conjugué à la baisse du temps du travail,

le poids des charges sociales a fini de laminer une industrie française (pourtant plus créatrice d’emplois et plus sensible au progrès technique que le secteur tertiaire) qui ne peut ni jouer sur la compétitivité structurelle, hormis dans quelques domaines d’excellence, ni sur la compétitivité prix, d’où un chômage de masse que l’on ne parvient pas à maîtriser.

______________

|

||||

| Qui

sommes-nous ? Nous écoutons, nous lisons, nous regardons... C'est parfois un peu ardu, et les news peuvent demander de l'attention. Mais elle sont souvent remarquables ! Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion et nourrir celle-ci. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs, et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation. Bien sûr, vos commentaires sont très attendus. |